24/07/2025

Amenaza invisible: “Nos preocupan los agroquímicos, pero vivimos rodeados de químicos mucho más tóxicos que usamos a diario sin saberlo”

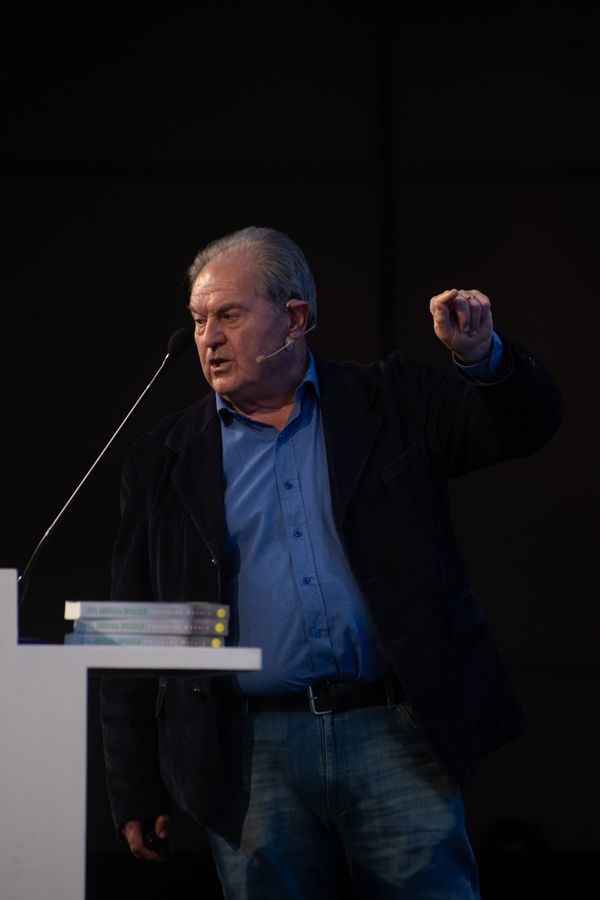

“¿Son los fitosanitarios usados en el campo los que nos contaminan?”, fue la pregunta inicial y el hilo conductor de la charla que ofreció el Dr. Fernando Manera en el Congreso Mercosur de Aviación Agrícola. La respuesta llegó con contundencia, datos en mano: los productos de uso agrícola no representan ni el 2% de las intoxicaciones químicas en Argentina.

Bioquímico, docente universitario y autor de Una amenaza invisible, Manera expuso durante más de una hora y con una dosis de humor cordobés una realidad que incomoda: los principales riesgos no están en las aplicaciones rurales, sino en los hogares urbanos, donde se utilizan a diario productos con sustancias más tóxicas, sin controles ni educación.

Peligros cotidianos con químicos

“Tenemos más de 140.000 productos químicos dando vueltas. Y los que usamos para limpiar la casa, matar un mosquito o teñirnos el pelo son muchas veces más peligrosos que los del campo. Pero nadie los discute”, planteó. En ese sentido, mostró cifras del Hospital de Niños de Córdoba, donde en los últimos 10 años se atendieron más de 5.000 casos de intoxicaciones, y solo el 3% tuvo que ver con productos del agro.

Entre los ejemplos más llamativos, Manera señaló que el lindano —prohibido en agricultura desde 1968— seguía siendo vendido como piojicida en farmacias hasta 2011, cuando logró que se retirara del mercado tras una denuncia ante el Defensor del Pueblo. “Le poníamos un neurotóxico en la cabeza a nuestros hijos con una concentración hasta 50 veces mayor que en el campo”, ilustró. "43 años usamos en la cabeza de nuestros hijos el insecticida prohibido en su uso veterinario y agronómico", continuó. El neurólogo tóxico fue el Malathion (fosforado neurotoxico) que se prohibió en 2012.

"El lindano (clorado) es el único fitosanitario que la IARC (Agencia Internacional de Cáncer) lo clasifica como cancerígeno, disruptor endocrino, etc por eso fue prohibido por 12 leyes en Argentina desde 1968", graficó.

También apuntó contra los repelentes, los insecticidas domésticos, las pastillas evaporizables para mosquitos, las lavandinas mezcladas con detergentes (que liberan gas cloro, el mismo que se usaba en la Primera Guerra Mundial) y los disruptores endócrinos presentes en plásticos, cosméticos y envases, que según estudios recientes fueron hallados en testículos humanos, placas arteriales y hasta mamaderas.

“El problema no es el químico. El problema es quién lo usa y cómo lo usa. El riesgo depende de la toxicidad, sí, pero también del tiempo y la vía de exposición”, insistió.

Manera subrayó que los productos químicos actúan muchas veces como enemigos invisibles, especialmente para los niños y las embarazadas, y alertó sobre el aumento de enfermedades como leucemia infantil, pubertad precoz, problemas neurológicos y obesidad vinculadas a estas exposiciones.

También puso el foco en la falta de educación pública y control sobre estos productos. “¿Por qué nadie te explica que no podés calentar comida en envases plásticos? ¿Por qué un repelente te lo venden como si fuera perfume?”, cuestionó, al tiempo que remarcó que muchas sustancias prohibidas para la agricultura siguen vendiéndose en viveros, supermercados o perfumerías sin ningún tipo de advertencia.

La exposición cerró con un mensaje que rompió con el discurso habitual sobre los agroquímicos. “No hay evidencia de que el campo esté enfermando más que las ciudades. De hecho, la tasa de cáncer es más alta en las grandes urbes”, dijo, y enumeró estudios internacionales que desmienten el vínculo directo entre agroquímicos y enfermedades como se suele afirmar desde algunos sectores.

“La ignorancia, sumada al fundamentalismo, da como resultado un discurso peligroso. Legislar desde la ideología y no desde la ciencia nos lleva a tomar decisiones equivocadas”, advirtió.

A modo de cierre, dejó una frase que sintetiza su mirada: “Si la gente se cae continuamente en un precipicio, lo más lógico es poner una valla en el borde, no un hospital en el fondo. Esa valla se llama educación”.

acopiadorescba.com

acopiadorescba.com